El destino de un hombre y su legado

¿Por qué, Dios mío, el destino se ensaña con los hombres que han nacido para ejecutar alguna gran empresa o para crear una obra de belleza? Siempre es así, y con particularidades que los hacen distintos entre ellos, sus vidas se signan en la gloria que precisa, para el pecho, la medalla del dolor.

Hoy escribo, no por jactancia sino por un sentido de contribución para con mi Patria, aunque sí impulsado por un orgullo que nace de la progenie y el hogar, sobre uno de esos hombres.

¿Por qué, Dios mío, el destino se ensaña con los hombres que han nacido para ejecutar alguna gran empresa o para crear una obra de belleza? Siempre es así, y con particularidades que los hacen distintos entre ellos, sus vidas se signan en la gloria que precisa, para el pecho, la medalla del dolor.

Hoy escribo, no por jactancia sino por un sentido de contribución para con mi Patria, aunque sí impulsado por un orgullo que nace de la progenie y el hogar, sobre uno de esos hombres.

Han pasado más de dos siglos de su nacimiento y casi siglo y medio de su trágica y desgraciada muerte; su nombre era, o más bien es Emeterio Villamil de Rada.

La vida de este hombre puede ser tomada como un acontecimiento no ya boliviano sino americano, pues para algunos intelectuales y escritores como Augusto Guzmán, Villamil de Rada encaró una obra inmensa que ha corrido suerte misteriosa. Esa obra, que estuvo dispersa en artículos, libros en borrador, apuntes y reseñas que posiblemente fueron quemadas por él mismo en virtud del desencanto de su espíritu, tenía que haber conformado toda junta La filosofía de la humanidad.

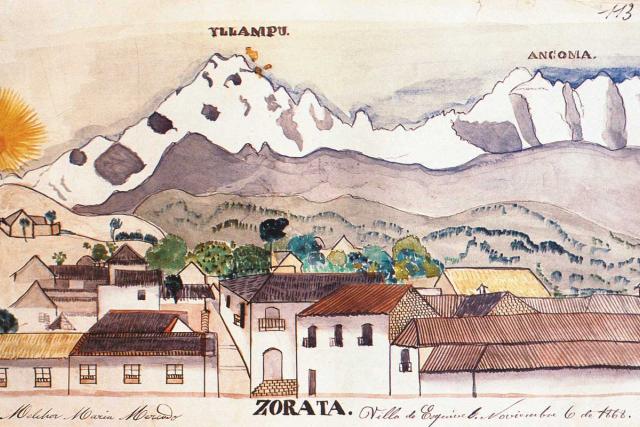

Escribe sobre él Enrique Finot que «fue extraordinario personaje nacido en la época de la independencia, educado en Europa, mezclado en las luchas políticas de su patria, polígloto y viajero impertinente por todos los ámbitos del mundo, escritor, minero, empresario industrial y, por último, filólogo y antropólogo, poseedor de enorme bagaje científico, pero sin duda perturbado por las genialidades de un espíritu extraordinariamente inquieto, casi fronterizo al desequilibrio extravagante» y Fernando Diez de Medina simplemente lo adjetiva como el «Fausto Sorateño».

Oí en Sorata decir que hablaba más de veinte idiomas, y alguno dice que éstos llegaban casi a los cuarenta; no lo sé. Pero el notable escritor chileno Walker Martínez dijo de él que fue «uno de los más importantes lingüistas modernos y sin disputa el primero en América…» y para Alfredo Guillén Pinto simplemente fue «el más grande polígloto que haya habido en la América».

La lengua de Adán: prospecto o germen de una obra mucho mayor; trabajo publicado por Nicolás Acosta después de la muerte de su autor, en 1888. Dado que el escritor no fue tanto un hombre de letras sino más bien uno de ciencia, las ideas de ese libro son apenas anuncios para encarar una teoría de mayores alcances, y a pesar de que evidentemente la hipótesis del lugar del Edén bíblico sostenida por Villamil de Rada ha sido rebatida por la ciencia moderna, la vertiente lingüística que abre hace que hoy, previo estudio profundo, se puedan proponer nuevas teorías sobre la formación de las lenguas y los dialectos.

Pero también fue un político de coraje; polemizó con el mariscal Andrés Santa Cruz y fue fervoroso belcista. La política le condujo al ostracismo y a la soledad, y en ésta halló al fin la muerte.

Quien escribe esto, hijo suyo, no sabe mucho más acerca de su vida que lo que saben la cultura popular y la historiografía oficial de nación boliviana porque el tiempo se ha encargado de enterrar acaso para siempre muchos registros y huellas de su legado, pero sí sabe que Emeterio fue muchos hombres en uno solo o un hombre en muchas ciencias. Mas a pesar de sus rigores científicos, fue también hombre soñador, romántico, viajero, filántropo.

Su espíritu y su lumbre se derraman en el ímpetu de la cultura latinoamericana, construida desordenadamente sobre las bases del mestizaje y la simbiosis. El Edén bíblico. Las lenguas vigentes y las muertas. La política. Los viajes por el mundo. El destierro y la tristeza.

En el valle de Sorata o en las alturas del monte Illampu, allí se descorre el velo que lo guarda para siempre.